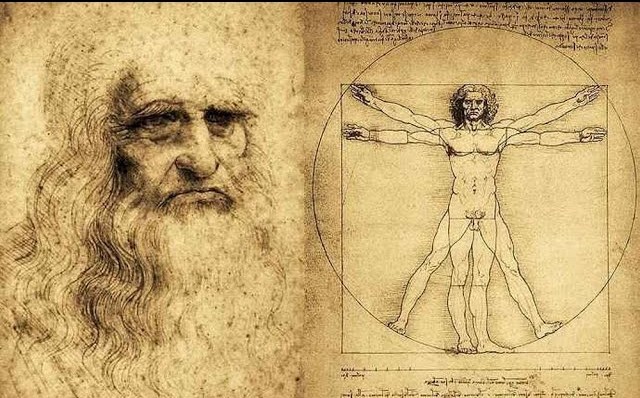

L’Uomo vitruviano è un disegno a penna e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci, conservato, ma non esposto, nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Celeberrima rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, cerca di dimostrare come possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure “perfette” del cerchio, che simboleggia il Cielo[1], la perfezione divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra. La scelta di questa geometria non è frutto del caso, bensì di studi precisi. Il cerchio infatti rappresenta il cosmo, il divino: gli antichi ritenevano che fosse simbolo di perfezione. In contrapposizione si trova il quadrato, simbolo del mondo terreno. L’uomo quindi rappresenterebbe l’unione tra microcosmo e macrocosmo, quindi l’idea stessa di mondo. Riconducendo tale visione alla filosofia platonica, aristotelica e neoplatonica, l’uomo viene considerato “specchio dell’universo”. Egli è il riflesso di un ordine superiore, il quale contiene gli elementi che compongono il mondo intero[2]. L’uomo vitruviano è simbolo dell’arte rinascimentale, con esso si analizzano le proporzioni del corpo umano secondo gli scritti dell’architetto romano Vitruvio. Il genio artistico voleva rappresentare, in accordo con il periodo da lui vissuto, l’uomo come “misura di tutte le cose”. L’opera viene realizzata verso giugno 1490, quando Leonardo ebbe modo di conoscere Francesco di Giorgio Martini durante un viaggio da Milano a Pavia[3]. Francesco di Giorgio lo rese partecipe del suo Trattato di architettura e della lezione di Vitruvio del cui trattato De architectura Martini aveva iniziato a tradurre alcune parti. Leonardo infatti si definiva “omo sanza lettere” (uomo senza cultura), poiché non aveva avuto un’educazione che gli permettesse di comprendere il testo latino; per questo la rielaborazione in volgare dei concetti vitruviani dovette risultargli particolarmente stimolante, come risulta anche dal cosiddetto Manoscritto B (Parigi, Institut de France), dedicato all’urbanistica e all’architettura religiosa e militare[4]. Il concetto di uomo senza cultura potrebbe anche riferirsi al principio esoterico espresso da Socrate, ovvero, “so di non sapere”. Il concetto, anche chiamato paradosso socratico, è ritenuto il fondamento del pensiero del filosofo greco, perché basato su un’ignoranza intesa come consapevolezza di non conoscenza definitiva, che diventa però movente fondamentale del desiderio di conoscere.

Riferimenti

1 -Miranda Lundy, Quadrivium. Numero, geometria, musica, astronomia, pag. 76, Sironi, 2011.

2 – L’uomo vitruviano, su leonardodavinciteatro.wordpress.com.

3 – L. Gremmo, Il Duomo di Pavia, in “Studi di storia dell’arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer”, 1999.

4 – Magnano, op. cit., p.24.